Kriege brachten Hirnwuth, Wechselfieber, Pest, Grippe und Cholera

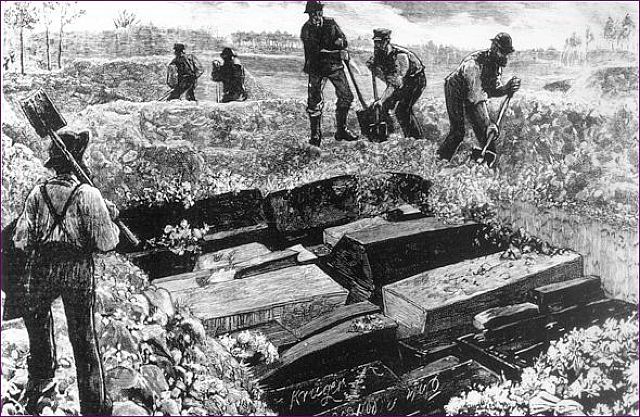

Pestjahre waren in Dorsten 1359, 1566, 1587, 1589, 1599. Die Pestkranken wurden ins Siechenhaus gebracht und die Stadttore verschlossen. Zudem hatte es etwa einen Kilometer westlich der Stadt Richtung Gahlen in der Lippenähe eine Flurbezeichnung gegeben, die „Segensbrockskamp“ (Siechenbruch-Wiese) hieß. Möglicherweise befand sich dort ein Leprosorium. Ein weiteres Siechenhaus dürfte es in Wulfen gegeben haben, denn in einer Flurkarte des 19. Jahrhunderts sind ein „Seikengarten“ mit „Seikenhaus“ sowie ein „Seikenberg“ eingezeichnet.

Im Kloster hat es furchtbar gestunken

Während des Österreichischen Erbfolgekriegs lagen französische Truppen in der Stadt, die im Franziskanerkloster, im Gymnasium Petrinum und im Klosterbrauhaus ein Lazarett eingerichtet hatten. Der Chronist meldete, dass es infolge dessen im Kloster furchtbar gestunken habe. Kurz darauf brach eine ansteckende Krankheit aus. „Die Ordensleute, welche diese ergriff, wurden samt und sonders von der Hirnwuth befallen.“ 1795 und 1826 erkrankten viele Bürger am Nervenfieber, das etliche Tote forderte. Die arenbergische Regierung erließ 1805 eine Verordnung gegen das grassierende Gelbfieber, auch „Spanisches Fieber“ genannt. Der Import von Textilien wurde verboten und bereits importierte Textilien mussten verbrannt werden. Die Regierung wies den Rat der Stadt Dorsten an, alle Handelspapiere auf der Lippebrücke sowie die ankommenden Fuhr- und Schiffsleute genauestens zu überprüfen. Reisende aus Ländern, in denen das Gelbfieber grassierte (Holland, Norddeutschland, Spanien, Italien, Frankreich), durften das Vest nicht betreten, auch Briefe aus diesen Ländern wurden nicht mehr befördert.

Grippe-Epidemie verschonte 1837 nur wenig „Individuen“ in Dorsten

In der „Chronik der Stadt und Bürgermeisterey Dorsten“ steht über die Grippe-Epidemie im Jahr 1837: „In den ersten Monaten des Jahres 1837 erreichte eine eigenthümliche, sich fast über ganz Europa verbreitende Krankheit – die Grippe – auch die hiesige Stadt. Diese Krankheit, auch Influenza genannt, kam vom Norden her, war schon im Dcb [Dezember] 1836in Schweden, und bildete sich hier im Febr 1837 so vollständig aus, dass nur wenige Individuen davon verschont blieben. Bei der Mehrzahl von Patienten war ihr Charakter bloß katharrhalisch. Sich durch Schnupfen, Husten, Brustbeschwerden und Fieber äußernd und mit enormen Schweiße entscheidend, bei einigen bildete sich aber eine nervöse Lungenentzündung aus. Im Allgemeinen war diese Epidemie zwar lange anhaltend, aber doch nicht sehr gefährlich. Kinder und Altersschwache unterlagen derselben am häufigsten, auch trat hie und da das Scharlachfieber auf, die Sterblichkeit außergewöhnlich vermehrend. … Diesem Leiden schloß sich ein sehr gefährlicher jedoch nicht bösartiger Typhus contagiosus (Nervenfieber) an, welcher schon seit Juny 1837 ausschließlich bei der Judenschaft herumschlich, hiernächst aber im August, Septbr October und Novbr einen großen Theil der ärmeren Bevölkerung angriff, und abgesehen von etwa 20 tödlichen Ausgängen einen sehr großen Nothstand herbeiführte. … Obschon in sehr vielen Fällen die contaciöse Verbreitung des Uebels nicht zu verkennen war,, und dadurch Furcht und Schrecken sich außerordentlich steigerten, so schien dann doch die vorübergehende Influenza eine ungewöhnliche Empfänglichkeit zurückgelassen zu hab, und die Krankheit selbst in dem häufigen Temperaturwechsel, in einer eigenthümlichen Luftbeschaffenheit und in der Lebensweise des gemeinen Mannes, verbunden mit einziger Contagiösität, begründet zu sein. Im November herrschten gleichzeitig viele katharralische Krankheiten entzündlicher Art, auch kamen hie und da das Scharlachfieber und die gallichte Ruhr mit nicht selten tödlichen Ausgängen vor. Unter diesen Zuständen wurde eine außergewöhnliche Obsorge und Hülfeleistung nothwendig, indem nicht bloß die geeigneten Maßregeln gegen die Weiterverbreitung des Uebels ergriffen, und die Bedürftigen mit Bekleidungsgegenständen versehen werden mussten, sondern auch die zweckmäßige Verpflegung und Wartung der Patienten und Reconvalescenten große Aufopferungen erforderte.

Zu diesem Zwecke machten wohlhabenderen Eingesessenen auf dem Wege der Subscription sich anheischig, nach ärztlicher Vorschrift die tägliche Verpflegung und Labung der hülflosen Patienten zu übelnehmen, indem das Bereitete durch besonders bestellte Wärter rechtszeitig abgeholet wurde, und bewährte sich hierbei eine ausdauernde, höchst lobenswerthe weder Kosten noch Mühe scheuende Mildthätigkeit der Bürgerschaft.“

Zwei Schwestern von Maria Lenzen starben an Cholera-Erkrankung

Im Dezember 1821 grassierte das Scharlachfieber und ganze Familien erkrankten 1830 am Wechselfieber; unter Kindern brach eine Masernepidemie aus. In dieser Zeit wurden auch alle Schafherden dahingerafft. 1831 brach erneut das Nervenfieber aus, dessen tödlich verlaufender Keuchhusten vor allem unter Kindern Opfer forderte. Im selben Jahr starben zwei Bürger an „Menschenblattern“, die aus Essen eingeschleppt wurden. 1832 grassierte das „gastriche“ nervöse Wechselfieber, an dem im Februar, Juni, Juli und November wiederum Bürger starben. Die Stadt wappnete sich im selben Jahr gegen die aus Belgien eingeschleppte Cholera, die bereits bis Emmerich und Ruhrort vorgedrungen war. Man pflasterte die Straßen in der Stadt, um den aufgeweichten Straßendreck als Keimherd zu beseitigen. 1837 brach eine große Grippeepidemie aus, die ganz Europa heimsuchte; es gab viele Tote in der Stadt. Anschließend griff Typhus um sich, der 20 Todesfälle forderte und davon hauptsächlich die jüdische und die arme Bevölkerung betroffen war. Ende 1841 brach die Cholera aus, die wiederum Todesopfer forderte, darunter die beiden Schwestern der Heimatdichterin Maria Lenzen di Sebregondi. 1883 starben 17 Dorstener an einer Masernepidemie.

Ausbruch der Pocken in Dorsten: 15 Todesopfer

Bis 1820 nahmen Wundärzte, aber auch Lehrer und Eltern Pocken-Schutzimpfungen vor. Danach bestellten die Bürgermeister Impfärzte. Dennoch gab es im letzten Quartal des 19. Jahrhunderts jährlich noch über 50 Pockenerkrankungen in Dorsten von denen bis zu 15 tödlich verliefen. Allein in der jüdischen Familie Perlstein erkrankten 1871 acht Personen (darunter ein Todesfall), das Ehepaar Johann und Elisabeth Klute starb innerhalb weniger Tage, die Eheleute Streppelhoff und deren Sohn wurden nach zweimonatigem Krankenlager wieder gesund. 1952 verbreitete sich eine Kinderlähmungsepidemie und 1957 schwappte eine starke Grippewelle über Dorsten hinweg. Mehr als 30 Prozent der Einwohner erkrankten und in Hervest starb eine 13-jährige Schülerin. Über 19 Gehöfte in Lembeck und 13 in Wulfen musste 1967 die Quarantäne verhängt werden, weil rund 1.600 Schweine an der selten vorkommenden Schweinebrucellose erkrankt waren. Sie mussten alle getötet werden. 2009 machte auch Dorsten überregionale Schlagzeilen, weil mehrere Personen in Stadt und Kreis an der Schweinegrippe erkrankten. Allerdings ist es zu keinem Massenausbruch der Krankheit gekommen.

2020 nur drei gemeldete Grippefälle – statt 1032 im Jahr davor

Ganze drei Fälle von Grippe wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen zwischen Oktober 2020 und März 2021 gemeldet. Ein Jahr vorher – also vor der Corona-Pandemie – waren es im gleichen Zeitraum noch 1032 Krankheitsfälle. Der Hauptgrund für diesen großen Unterschied wird in den Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Corona gesehen. Nicht nur die Grippefälle sind während der Pandemie stark zurückgegangen. Bei vielen Infektionskrankheiten sind wesentlich weniger Kranke im Kreis Recklinghausen gemeldet worden. Das reicht von den Windpocken (2019: 98; 2020: 51; 2021: bisher 19) über den Keuchhusten (2019: 70; 2020: 19; 2021: bisher 6) bis zu Magen- und Darminfektionen wie zum Beispiel dem Norovirus (2019: 765; 2020: 316; 2021: bisher 5). Dass die gemeldeten Zahlen hier eindeutig zurückgegangen sind, kann natürlich auch weitere Ursachen haben: So mag mancher vom Arztbesuch abgesehen haben, weil er Angst vor Corona-Ansteckungen im Wartezimmer hatte.

Grippewelle erfasste 2022 Nordrhein-Westfalen schon früh im Jahr

Besonders viele Influenza-Fälle registrierte das Robert-Koch-Institut Mitte November 2022 in NRW, vor allem Schulkinder sind betroffen. Die Hausarzt-Praxen waren voll. Zugleich meldeten Apotheken Engpässe bei Fiebersäften und Hustenmitteln. Zwei Jahre war die Influenza kaum ein Thema, nun aber breitet sich die Grippewelle in Nordrhein-Westfalen aus – und das viel früher als sonst. Ende Oktober hatte die Grippewelle begonnen. Früher begann die Welle oft erst im Januar. Vor allem zwei Bundesländer waren 2022 besonders betroffen. 14 Prozent der gemeldeten Patienten wurden im Krankenhaus behandelt. Mit Stand von 11. November 2022 wurden bundesweit 8334 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das RKI gemeldet. Auch in Kindergärten und Schulen breiteten sich die Influenza-Viren aus. Erschwert wurde die Lage durch Lieferprobleme bei Erkältungsmitteln. Mitte November waren bereits über 1000 Arzneimittel nicht lieferbar, Tendenz steigend. Die Engpässe treiben auch die Kosten. „Neuerdings ist der Beitrag, den Eltern für einige Arzneimittel ihrer Kinder zahlen müssen, die eigentlich zuzahlungsbefreit sind, höher als der Betrag, den die Krankenkassen leisten“, erläutert der Chef des Apothekerverbands.

Anstieg der Rotavirus-Fälle im Kreis Recklinghausen setzt sich 2023 fort

Nach der Corona-Pandemie sind viele Infektionskrankheiten wieder auf dem Vormarsch. So nehmen auch die hochansteckenden Rotaviren im Kreis Recklinghausen zu. Im Jahr 2022 sind die nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Rotavirus-Fälle im Kreis Recklinghausen wieder angestiegen. Das hat jetzt die AOK NordWest auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mitgeteilt. Nach einem Einbruch der Zahlen in den beiden Corona-Jahren mit 21 registrierten Fällen in 2021 und 29 Fällen im Jahr 2020 wurden demnach im vergangenen Jahr insgesamt 77 Fälle gemeldet. Vor der Pandemie im Jahr 2019 waren es 84. Der steigende Trend setzt sich auch im ersten Halbjahr 2023 fort: Für die erste Jahreshälfte wurden bereits 132 Fälle registriert.

Rotaviren sind nach Angaben der Krankenkasse eine der häufigsten Ursachen für schwere Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern. Sie verursachen Durchfälle, Erbrechen und Bauchschmerzen. Im Vergleich zu anderen Durchfall-Erkrankungen verläuft die durch Rotaviren verursachte Magen-Darm-Erkrankung bei Säuglingen und Kleinkindern häufig schwer. Sie reagieren besonders empfindlich auf den Flüssigkeits- und Salzverlust. Da Rotaviren hochansteckend und leicht übertragbar sind, können sich auch Erwachsene mit dem Virus infizieren. Die Übertragung erfolgt meistens über eine Schmierinfektion. Die Viren werden durch kleinste Stuhl-Reste an den Händen weitergegeben. Von der Hand gelangen die Erreger in den Mund und weiter in den Verdauungstrakt. Die Ansteckung erfolgt über verunreinigte Gegenstände wie Handgriffe, Toiletten, Armaturen oder auch über Lebensmittel, auf denen Erreger haften. Neben Kleinkindern, die häufig die Hände oder Sachen in den Mund nehmen, sind aber auch Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem gefährdet.

Grippewelle: Von Oktober 2023 bis Jahresende rund 16.000 Grippefälle

In Deutschland hatte Ende 2023 die Grippewelle begonnen. Der Definition des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge wird der Beginn rückblickend auf die Woche bis 16. Dezember 2023 datiert. Für die Wochen zwischen dem 18. und dem 31. Dezember waren knapp 9000 Grippefälle an das RKI übermittelt worden, heißt es im Bericht. Wegen der Feiertage seien die Zahlen für die letzte Dezemberwoche allerdings nur eingeschränkt bewertbar, da in der Zeit unter anderem weniger getestet werde. Insgesamt wurden dem Institut seit Oktober rund 16.600 Grippefälle gemeldet. Vor allem Kinder und junge Erwachsene seien betroffen (dpa).

Zahl der Grippefälle in NRW steigt – Viele Erkrankte müssen in die Klinik

Nach wie vor erkranken im Januar/Februar 2024 zunehmend Menschen in Deutschland an einer Grippe. Alle Altersgruppen waren betroffen, wie es in einem Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom 4. Februar hieß. Die Erkrankungen führten zu „einer hohen Zahl an Arztbesuchen und Hospitalisierungen“. Für die ersten Februar-Woche waren knapp 31.600 bestätige Laborfälle an das RKI übermittelt worden. 16 Prozent der Betroffenen kamen demnach in ein Krankenhaus. Insgesamt wurden den Experten seit Oktober rund 102.000 Grippefälle übermittelt. Dabei ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Auch die RSV-Welle (Respiratorisches Synzytial-Virus) bestimmt nach wie vor das Infektionsgeschehen in Deutschland. „Von einer Krankenhauseinweisung mit RSV-Infektion sind insbesondere Kleinkinder betroffen“, schrieb das RKI. Bei älteren Menschen führten häufig Grippeinfektionen und seltener Covid-19-Infektionen zu schwer verlaufenden Erkrankungen. Insgesamt waren die Meldezahlen für Corona allerdings weiterhin rückläufig. Die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen schätzt das RKI für vergangene Woche auf etwa 6,1 Millionen, unabhängig von einem Arztbesuch (dpa).

Siehe auch: Afrikanische Schweinepest

Arbeitslosigkeit und Corona-Pandemie (I)

Aussätzige

Aussätzigen-Hilfswerk

Corona-Pandemie – Chronologie (I)

Corona-Pandemie – Chronologie (II)

Corona-Pandemie – Chronologie (III)

Geflügelpest 2016 / 2020 / 2021 / 2022

Pest

Pestepidemie 1350

Schweinegrippe

Siechenhaus